맛, 역사를 입다

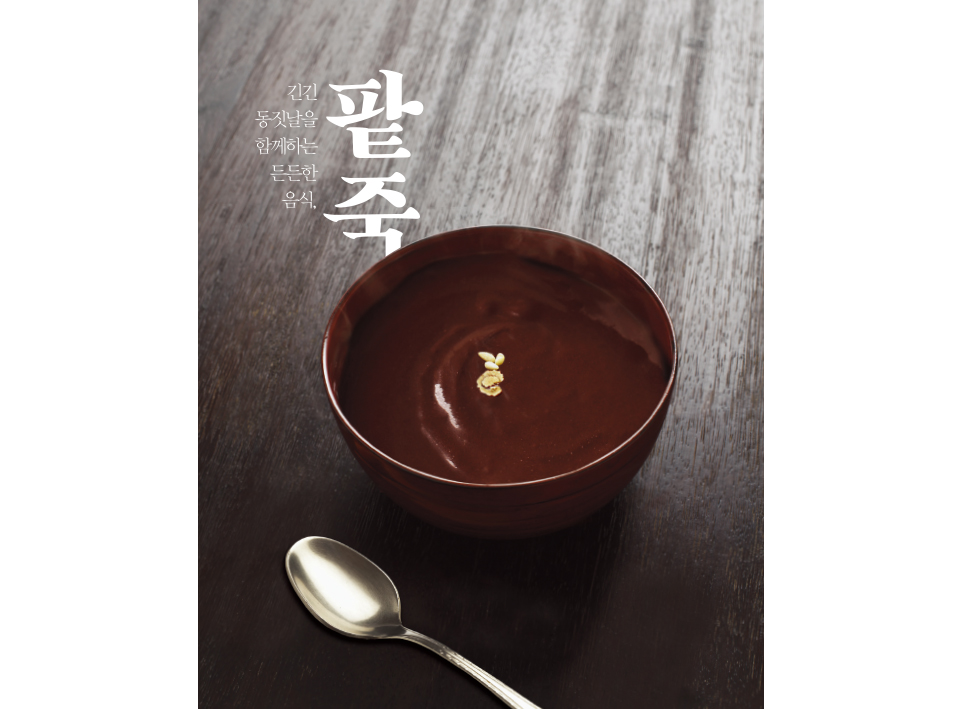

긴긴 동짓날을 함께하는 든든한 음식, 팥죽

예로부터 동짓날은 ‘작은설’이라 하여 팥죽을 쑤어 먹는 풍습이 있었다. 또한 대문이나 벽에 팥죽을 뿌려 새해의 무사안일을 빌었다. ‘팥죽을 먹어야 한 살 더 먹는다’는 말처럼 새로운 한해의 설렘을 담은 음식, 동지 팥죽의 이야기를 들여다보자.

글 고은정(요리연구가)

선조들은 24절기를 기준으로 농사를 짓고, 절기마다 그 절기에 나는 다양한 제철 재료들로 시절음식을 해먹으며 지냈다. 24절기의 마지막은 대한이지만 한 해를 마무리 하는 마지막 절기는 양력으로 12월 22일이나 23일에 만나게 되는 동지다. 동지는 1년 중 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧은 날로 해가 짧으므로 당연히 추위가 극성을 부리는 때다. 소한과 대한도 남아 있으니 길고 긴 겨울의 시작이라고 할 수 있다. 하지만 선조들은 동지를 기점으로 태양의 기운이 시작된다고 믿어 ‘작은 설날’로 정하고 팥죽을 쑤어 먹으며 동지가 추위를 이기게 하는 따뜻한 불씨로 생각했다. 또한 우리 속담에 ‘동지팥죽을 먹어야 진짜 나이를 먹는다.’는 말도 있으니 새해에 버금가는 날이라는 뜻이겠다. 실제로 지금의 음력을 달력으로 채택하기 전인 중국 주나라 때는 음력 11월이 한해의 시작이었다고 한다. 그들에게 동짓날은 새해 첫날이었던 것이다.

동짓날에 먹는 팥죽에는 새해엔 병에 걸리지 않고 건강하게 오래 살게 해달라는 기원이 담겨 있다. 팥죽을 먹게 된 이유는 팥죽의 붉은색이 악귀를 쫓아준다고 믿었기 때문이다.

‘양(陽)’을 상징하는 붉은색이 ‘음(陰)’의 속성을 가지는 역귀나 잡귀를 물리치는 것으로 믿었는데, 잡귀와 귀신을 쫓아 무병장수와 건강을 기원하는 뜻에서 붉은 색 팥죽을 나누어 먹었다고 한다. 그래서 팥죽을 쑤면 가장 먼저 사당에 올리고 방이나 곳간, 장독대, 헛간 등에도 놓아두고 대문이나 벽에는 뿌리기도 했다. 음식은 알고 먹으면 먹는 재미가 더 좋다. 동지에 먹는 팥죽도 그렇다.

동지를 일컫는 말은 음력과 관련지어 애와 어른으로 나누어 불러온 역사가 있다. 동짓달 초순에 동지가 들면 애동지, 하순에 들면 노동지라 부른다.

애동지가 드는 해엔 유난히 춥고 긴 겨울을 보낼 각오를 해야 한다고 했다. 사실여부는 알 수 없지만 노동지가 드는 해는 열심히 살아온 노인의 시선처럼 따사로운 겨울을 보낼 수 있다고 믿어왔다. 그리고 애동지가 든 해는 팥죽을 쑤어 먹으면 어린아이들이 아프거나 나쁜 일이 생긴다고 믿어 팥시루떡을 쪄서 먹거나 팥찰밥을 해서 먹었다. 2017년에는 12월 22일이 동지(冬至)였다. 음력으로 11월의 초순에 동지가 들었으므로 팥죽을 쑤어 먹지 않는 애동지다.

팥죽에는 새알심이 들어간다. 어른들께서 새알심은 나이 수만큼 먹어야 한 해를 무탈하게 지낼 수 있다고 말씀하신 걸 보면 동지를 설로 인식하고 있었던 것이 분명하다.

그래서 나이가 든 사람들은 새알심의 크기를 줄여서 만들기도 했다는 웃지 못할 얘기도 있다. 오래 전부터 먹어온 팥죽은 쌀알이 같이 들어가고 소금으로 간을 하는 형태였다. 단맛을 낼 때 사용하는 꿀이나 조청이 있었고 설탕이 우리나라에 들어온 것은 조선 그 이전이지만 궁이나 지체 높은 양반들에게도 귀한 것이라 단맛이 나는 팥죽을 먹기는 쉽지 않았다. 팥의 풍미와 너무나 잘 어울리는 설탕의 단맛을 누구나 즐기게 된 것은 우리나라에 우리만의 설탕공장을 세운 1950년대 이후라 할 수 있다. 한 때는 설탕이 가장 사랑받는 선물이었고 맹물에 설탕을 타서 먹는 것도 아버지만의 몫이었던 때도 있었지만 설탕으로 단맛을 내는 일이 대중화되면서 우리 음식은 점차 단맛에 중독되듯이 빠졌고 그 중의 최고는 역시 단팥죽임이 틀림없다. 동지에 끼니를 대신해 먹는 것으로 쌀알이 씹히며 소금으로 간을 하는 팥죽 말고, 결이 고와 입안으로 호로록 쉽게 넘어가는 달달한 단팥죽이 있어 좋은 겨울이다. 넉넉히 만들어 두고 간식으로 가끔 떠서 먹으면 뜨겁게 먹어도 차게 먹어도 그저 맛있고 기분이 좋아지니 단팥죽을 자주 먹게 되는 이유로 충분하다.